東京都大田区立久原小学校

指導教諭 小笠原さちえ

新型コロナウイルス感染症の拡大により、日本全国各地の小学校において、さらなる感染防止対策を強化しながら子どもたちの学びを確かにしていくことが求められていることと思います。

今回は、おそらく多くの学校が年間指導計画3学期最後の単元として取り組むと思われる、内容(9)自分自身の成長に関する単元の、「無自覚な気付きを自覚し、気付きを関連付けたり、関係付けたりしながら確かな認識へとつなぐための工夫」について考えていきます。本単元は「自分」について考える単元なので、他単元と比べて、感染症防止対策をしながら取り組みやすいかと思います。

1・2年それぞれで行うことと思います。子どもたちの発達段階に伴う認識の広がりから、1年生では1年間の成長と2年生への希望や意欲を、2年生では、少し広げて今までの自分の成長を振り返り、3年生への思いに限定せずに今後の生き方など一人ひとりの実態に合わせて「これからの自分」について目を向けることができると良いのではないでしょうか。

それでは、2年生の単元の導入から第1次の取り組みについて具体的に考えていきます。自分の成長の単元においては、「自分」を見つめて深く考え、「自分」についての認識を広げ、自分の成長には多くの人の支えがあったことに気付き、支えてくれた人たちに感謝の気持ち、これからの自分について希望や意欲をもつことができることをねらいとしています。

ここでも子どもたちが無自覚だったことを、自覚することができるようにしたり、個別の気付きを関連付けたりするなどして確かな認識へとつなげるようにすることが教師の大切な支援になってきます。

まずは、自分について見つめるための工夫として、単元が始まる前から子どもが思いや願いをもつことができるような環境を構成します。構成はほかの単元よりも少し難しくなるかと思いますが、「自分」について考えられるように写真をうまく活用します。行事や学習で特別に頑張った姿、成長を感じられた姿だけではなく、元気に挨拶している姿や、みんなのためにと当番活動に励む姿など日常の中で頑張っている姿も掲示します。掲示するスペースが限られている場合や単元の導入では、写真をまとめて見せたり、プレゼンテーションの形にして見せたりするのも効果的です。このほか、自分の成長に目を向けるような絵本などを用意し、展示しておいたり、読み聞かせをしたりします。

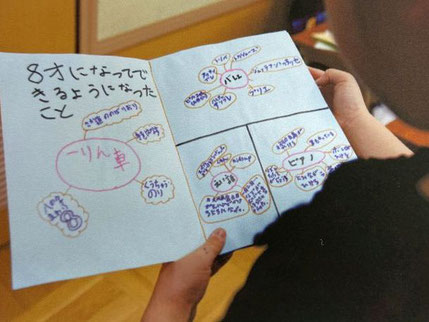

今度は、「できるようになったことがたくさんあるね」「頑張っているよ」などという子どもたちの言葉から、「今の自分」について考えるために自分を真ん中においたウェビングを作成します。思いつくままにどんどん書き出すことが大切です。

次に、今の自分についての認識を広げるようにします。

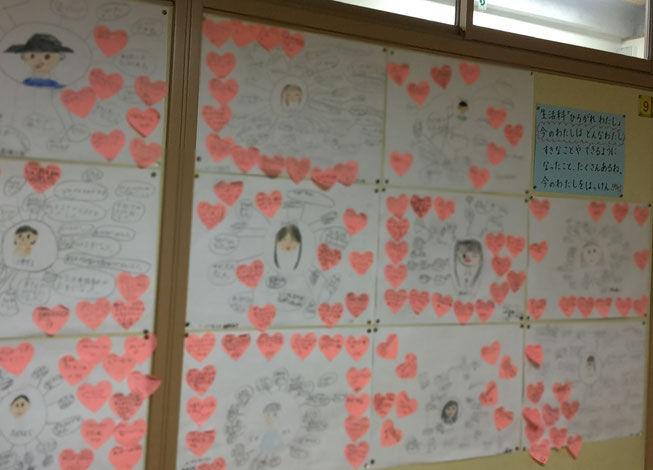

ウェビングを書いて時間が経つと友だちとの交流が始まります。自分の成長について友だちにも聞きたい、友だちの成長も伝えたいという思いからふせんに書いて渡すことにしました。一対一で話し合うことが難しい場合でもふせんを使った交流は可能なのではないでしょうか。広い場所の机の上等に置いて貼るようする、週末の5校時や6校時など下校前の時間に行ってそのまま机の上に置いて下校する等、それぞれの学校の対策に合わせてできる方法を取るとよいと思います。

自分が書いたウェビングが、友だちから受け取るふせんで広がります。「自分」という認識が友だちからの言葉によって広がるのです。すると、友だちの次には、家族にも聞いてみたいということになるでしょう。幼稚園や保育所の先生など、就学前にお世話になった人に聞いてみたい、となる場合もあると思います。

そうすることで「今の自分」という認識が広がり、家族など自分の成長を支えてくれた人たちに目を向ける活動へとつなげていくことができます。

今の自分について考えることで、子どもたちは自主的に「今の自分になるまでにどのようなことがあったのだろう」「いつからこういう自分になれたのだろう」と考え始め、さらにここから第2次、これまでの自分へ目を向け、成長を支えてくれた人たちへと目を向ける活動へと広がります。子どもおよび家庭環境の実態などに合わせて、場合によっては、自分で思い出せる範囲として入学する前、1年生の頃、2年生の自分というくくりにしてもよいでしょう。柔軟に無理なくできることを取り組みます。そして、今の自分になるまでを絵本や巻物などの形にまとめます。透明のパーティション等がある場合には、紙芝居やペープサート等も可能かと思います。

単元の終わりには、これからの自分についてじっくりと考えることができるよう、作文などの表現活動を、実態に合わせて取り組みます。

今後も感染症拡大防止対策が必要な状況が続くことが予想されます。教師として「このような状況だからこそ生まれる発想」と「従来行ってきた教育の成果」それぞれを整理したり分析したりしながら往還し、その時々で最善を尽くし、「自分の力で未来を切り拓き、たくましく楽しく豊かに生きていくことができる子ども」を育てていきたいと思います。そのために、子どもたちの力をより確かなものにする教師の役割である指導の在り方・支援の在り方について考え、実践していきたいと思います。

つづく

『わたしと せいかつ』教科書デジタルコンテンツのご案内

日本文教出版公式サイトでは、各単元に関連するデジタルコンテンツをご用意しております。授業でご活用いただくことで、児童の興味・関心を引き出し、学習を深めることができます。

自分の成長を振り返る単元「こんなに 大きく なったよ -広がれ わたし-」(日文生活科教科書『わたしと せいかつ 下 ふれあい だいすき』p.100-111)で使用する学習カード(PDF、Word、一太郎形式)をダウンロードして使用できます。

プロフィール

東京都大田区立久原小学校

指導教諭 小笠原さちえ

なぜ、小学校の先生に?

小学校の卒業文集に「幼稚園の先生になりたい」と書いたと思います。幼稚園教諭として10年間勤務した後、「幅広く子どもたちと関わることができる人になりたい!」と思い、現在の道に至りました。

my belief

「笑う門には福来る」

「笑顔がいっぱいの教室にも福がたくさん訪れる!」と信じています。