東京都八王子市立由井第三小学校

主任教諭 八木美香

新しい学年になり、現在、子どもたちの家庭学習を習慣化するために奮闘しています。今回は、以前に取り上げた「家庭学習の習慣化」についての続編です。

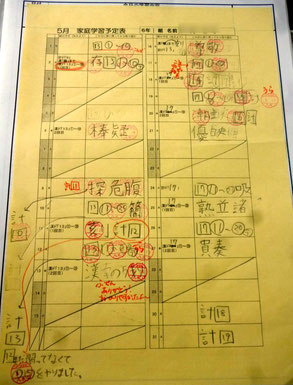

- 1か月の予定表を作成させる。

- 毎日取り組ませる。

たったこれだけを習慣にすることも大変難しいところです。担任の手が及ばない家庭での学習を定着させるには、「取り組みましょう」の声掛けだけでは不可能です。

教員同士の会話では、「さんざん言っているんですけどね」「言ったんですが、やってきません」「学級だよりにも載せてあるんですが……」という声が聞こえてきます。「言っただけ」「伝えただけ」で取り組んでくる子どもは、元から家庭学習に興味や関心があるか、家庭に学習をする環境があるかのどちらかだと思います。

自分自身に置き換えてみてもよくわかります。仕事を終えてヘトヘトで家に戻り、この後に時間をつくり、学習(仕事)をする。しかも「毎日」「計画通りに」。これは、至難の業だと思います。子どもにとっても家庭学習の時間を自分の力で捻出するのは、きっと大変なことでしょう。

そこで、現在、このような取り組みを行っています。

1. 朝、予定表と一緒に家庭で取り組んできたもの(プリントやノート)を班の箱に提出させる。このとき、班の仲間と互いに確認しながら提出するようにする。⇒「◯◯さん、箱に入ってないよ。出して!」「あ、ごめん、ごめん。今入れるよ」と会話しながら、「友だちも頑張っているんだな」と感じられるようにする。

2. 提出した予定表と家庭学習には、スタンプを押してその日に返却する。

3. 定着し始めた子ども、工夫した取り組みを見せた子どもには、すかさず、声を掛けて価値付けしたり、励ましたりする。

前学習指導要領のときには、教師として「子どもたちが“生き活き”活躍する大人になった時の姿」を想像し、そこに近づけるよう取り組んでいました。そして現在の学習指導要領になってからは、「主体的に学習に取り組む態度」の評価として「堂々と子どもたちを励ませる場をいただけた!」という感覚です。

特に2、3は、教員としての重要な役目です。子どもが大人になったときに、仕事、生活の中で粘り強く取り組む力を発揮して“生き活き”活躍する姿を想像しながら、教師の粘り強さを出して取り組むところだと思います。

もちろん、「家庭学習」=「主体的に学習に取り組む態度」と言い切るわけではありません。しかし、家庭学習が定着すると、「『宿題』として与えられたものを取り組む」だけでは見ることのできないものが伝わってきます。例えば……

児童A

「漢字ノート」で取り組んだ文字を「家庭学習ノート」で取り組み直し、「漢字ノート」には載っていなかった字形について注意する点を付け加えて書いていました。書写の視点も盛り込んでいて、「なるほど!」のノートになっていました。

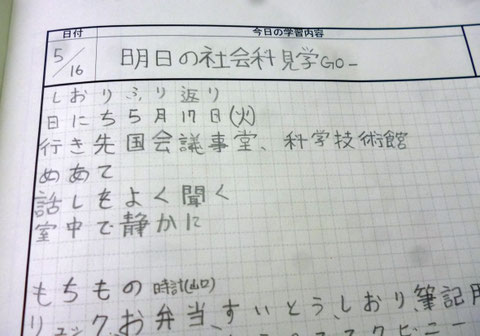

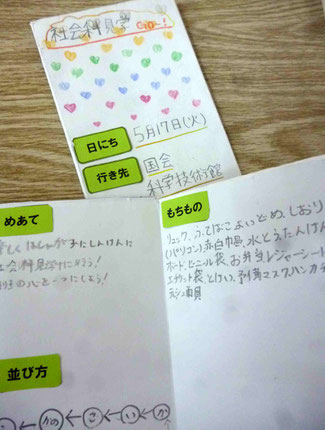

児童B

授業で、社会科見学での準備としてしおりづくりを行ったのですが、その内容を家庭学習でまとめ直してきていました。家で準備しながら、教室での学習、これから行う社会科見学で学びたいことを自分なりに整理しようという課題意識を持っていました。

これらは、教師が宿題として出しても見取ることのできない姿です。「主体的に学習に取り組む態度」はいわば加点方式で、日々のやり取りのなかで“素晴らしい姿”が見られた時に、都度、記録していきます。

私は、このような姿を見付けるたびにワクワクします。もちろん、その子どもには真っ先に価値付けするために声を掛けます。「素晴らしい!」という気持ちを伝えながら、その子どもと喜びを共有します。このワクワク感をすべての子どもと味わうことを目指し、なんとしても「家庭学習」を定着させていきたいです。

つづく

関連記事

東京都八王子市立由井第三小学校

主任教諭 八木 美香

なぜ、小学校の先生に?

元々はピアノの勉強をしていました。子どもたちと歌ったり、踊ったりすることが大好き。体を動かすことが大好き。お出かけすることが大好き。工作することも大好き。子ども一人ひとりの「楽しい♪」の表情が何より大好き。

my belief

「楽しい♪」の中に学びあり。