さとえ学園小学校

教諭 山中昭岳

本号を入れて全6回シリーズでお伝えしてきた、2年生の作詞・作曲の実践。

プログラミングにどっぷり入っていく前の導入的な取り組みとして紹介してきましたが、本号ではこの実践のまとめを書いていきます。

参考:プログラミング教育シリーズの記事

~実践の概要~

6年生を送る会で感謝の気持ちを表現するために、2年生のみんなで心をこめた歌をプレゼントしよう!ということになりました。

しかし、2年生の子どもたちの気持ちが伝わるような歌がなかなか見つかりません。

それじゃあ「自分たちでつくってみてはどうだろう」ということで、生活科・国語科・音楽科の合科で作詞作曲に挑戦。タブレット端末やアプリを使って自分たちの気持ちを形にしていきます。

▼各教科の役割

生活:演出を考える

国語:歌詞をつくる

音楽:曲をつくる

実は、「心のこもった歌をプレゼントする」の他に、この実践には次の二つのねらいがありました。

<一つ目>

2年生の自分たちにとって、今まで不可能だと思っていた作曲ができてしまった、その不可能を可能にしたのがコンピュータだった、という経験を子どもたちにさせたかったのです。

つまり、自分たちの力だけではできないことも、コンピュータの力を借りることでできるようになるんだ!ということです。

このことは、これからやってくるであろうAIの時代において、コンピュータは敵ではなく大きな味方になるものだ、という認識をもつことにつながったと思っています。この体験こそが、子どもたちの中に、「さらにもっとこんなことができるのでは?」という創造的な課題設定ができる力を育むことができると予想しています。

<二つ目>

作曲していく中で、子どもたちは「思ったとおり」にはいかず、「指示したとおり(子どもたちの言葉では、『お話ししたとおり』)」にしか動いてくれないことを実感します。これこそ、コンピュータ理解につながります。

まだコンピュータは人間のように気持ちを察知してくれたり、様子をみて勝手に動いてくれたりする存在ではありません。

つまり、コンピュータは、人間がこうなってほしいと“思う”通りに動くのではなく、具体的に論理的に“指示”した通りにしか動いてくれないということに気付いてもらえました。

この二つのねらいがあることで、記事のタイトルとした「コンピュータと友だち」だと子どもたちが実感し、その付き合い方を今後見出していこうとする素地を育む実践となります。

生活科の定番の単元にある「しぜんと友だち」と同様に、これからはこの「コンピュータと友だち」を実践していくべきだと私は考えています。

さて、今後のブログでは、さらにもっとプログラミング教育としての取り組みを前面に押し出した事例や…

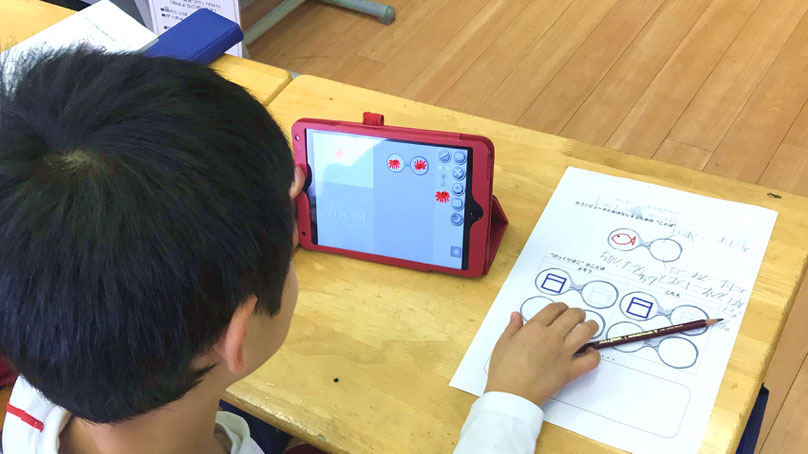

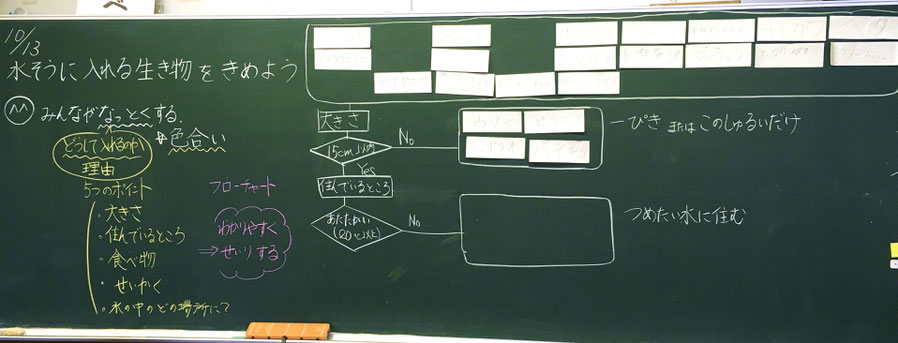

生き物を育てていく単元においてのプログラミング的思考を活用した事例を紹介していきます。

乞うご期待!!

つづく

プロフィール

さとえ学園小学校

教諭 山中昭岳

なぜ、小学校の先生に?

給食、遠足、修学旅行。楽しく、変化いっぱいの毎日が過ごせ、誰よりも一番近くで子どもたちの成長する姿をみることができるから。

my belief

教師自身が一番の学び手であれ!!